La máquina avanza como un pensamiento que aún no sabe que después, será herida.

En medio a una niebla invernal, aparece Viena, a finales del siglo XIX.

Las lámparas de gas tiemblan como párpados insomnes y la ciencia camina apoyada al bastón de la fe. Hay necesidad de crear nuevos conocimientos. Las descubiertas, en todos los campos, son anotadas publicadas y comentadas. En los cafés se discute el alma; en los hospitales, el cuerpo. Nadie sospechaba todavía que ambos están hechos del mismo material frágil.

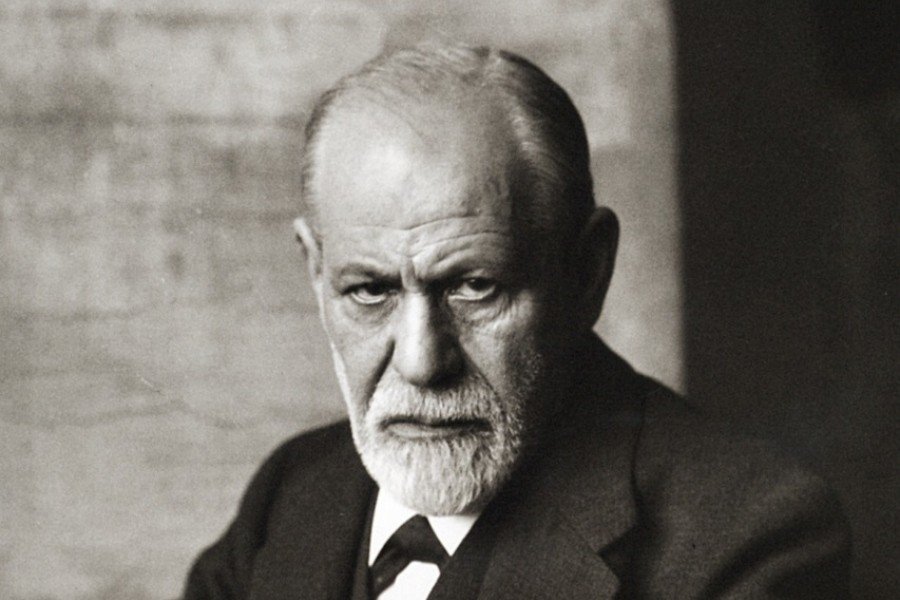

La máquina del tiempo, como una rueda de la fortuna, se detiene en el año de1884, donde un joven médico se trasnocha, escribiendo con pulso limpio, de manera casi devocional. Su nombre es Sigmund Freud, pero, en aquel momento, él aún no es Freud. Es apenas una promesa, un nombre en tránsito, una conciencia que busca atajos hacia la verdad. Experimenta, con el polvo de las hojas de la planta ancestral peruana. Entre sus dedos, el polvo blanco no es vicio ni caída: es hipótesis, es conjetura de un buen estado de salud, es esperanza pulverizada. La cocaína reluce como un objeto inocente, un fragmento de futuro sin biografía moral.

El polvo habla en silencio porque parece mágico. Promete alivio, claridad, resistencia al cansancio, anestesia del dolor y del miedo. Es química y metáfora, ya que es una sustancia que parece decir: todo puede ser explicado. Freud la observa, la mide, la prueba. Ofrece a su esposa y a sus pacientes. No hay culpa en el gesto, solo curiosidad. El laboratorio es un altar modesto donde la fe se llama experimento.

El joven médico, suministra el polvo como si se tratara de un elixir del bienestar, útil para todos los males.

Freud escribe cartas como quien deja migas en el bosque: a Martha, a los colegas, a sí mismo. Se entusiasma. Cree ver un hilo donde todavía hay niebla.

La máquina del tiempo registra el temblor: no del polvo, sino del deseo de comprender como actúa. El yo científico avanza más rápido que la prudencia. El cuerpo del otro —el paciente, el amigo, la esposa— se vuelve campo de ensayo.

La máquina del tiempo muestra que, en la primavera de 1887, aquellos que se sentían curados y dejaban de usar la medicina, tenían alucinaciones. Descubrían que la sustancia nívea, causaba una incómoda dependencia.

El polvo ya no brillaba igual. Revelaba su reverso: dependencia, daño, silencios incómodos. La ciencia aprende, a veces, por la vía del error. Freud aprendía también, aunque no lo escribía todo.

El artefacto cronológico vuelve a girar, como una rueda de la fortuna, y Freud que, en aquel momento, aún no era Freud, herido pero lúcido, comienza a desplazarse hacia otro territorio: el del sueño, de la palabra y del síntoma.

El polvo blanco es guardado.

El médico inquieto, curioso, ávido por investigar y aportar nuevos conocimientos, continúa.

Mientras la historia elige qué recordar y qué callar, los experimentos y anotaciones de aquél Sigmund Freud, que aún no era Freud, se quedaron abandonados en el sótano del olvido.