- Inicio

- Columnistas

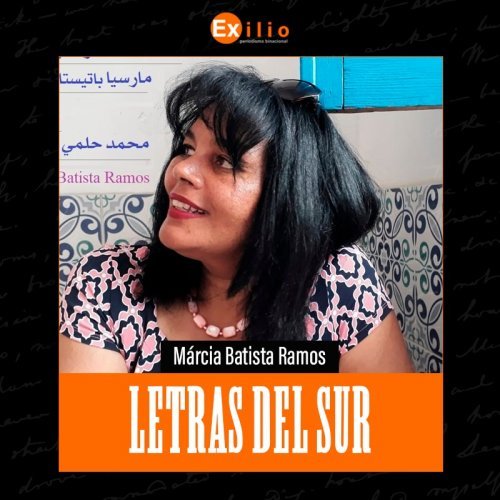

- Letras del Sur

- Márcia Batista Ramos

Márcia Batista Ramos

Los momentos más importantes, parece, si mal no recuerdo, que lo pasamos alrededor de la mesa. Allí, los adultos platicaban sobre asuntos importantes que se impregnaban en mi memoria de niña. Los escuchaba y más que palabras, me quedaban imágenes, como cuando hablaban del reinicio del mundo: yo imaginaba que el mundo era como una máquina, que se apagaba, se encendía y empezaba de nuevo. Yo no sabía que la historia nunca se borra, apenas se sedimenta; porque las huellas del pasado como memoria, heridas, conquistas y olvidos, son irreversibles. Entonces, el reinicio, sería más bien un relato que disfraza la imposibilidad de transformar radicalmente lo real.

No importa si es un martes o jueves, si es la hora del té o si es la hora de acostar a los niños… Los terroristas llegan - ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum!

Adiós paz. Adiós vida.

Veinte años después el todopoderoso no entiende en qué falló… Era una especie de rey o dios, que hacía y deshacía con cualquiera que no concordaba con sus ideas. Engañaba a la gente más ignorante con palabras dulces y a la gente más pobre con un poco de comida. Sus fuerzas delincuenciales multitarea, tampoco tienen valentía suficiente para hacer frente al águila del norte.

Cuando yo era niña, a mi casa llegaban revistas como “O Cruzeiro” y “Seleções -Reader's Digest”, junto a las coloridas

La escritora Encarna Morín tiene unos brazos largos que cruzaron el Atlántico y la pampa argentina hasta llegar a la cordillera del Ñuble

Hablar del monstruo es hablar del miedo y, al mismo tiempo, de la fascinación que nos inmoviliza frente a lo desconocido. La monstruosidad no pertenece únicamente al reino de la imaginación ni se reduce a los relatos de la infancia. Es un dispositivo cultural que acompaña a la humanidad desde sus orígenes. Allí donde el hombre traza límites, el monstruo aparece para desbordarlos; allí donde la norma establece un orden, el monstruo se alza como su reverso insumiso.

Los chanchos gordos, bien cebados a la sazón del tiempo, siempre se resignan ante la muerte. Caminan pesados, hinchados de grasa y cansancio, como si supieran que el final está marcado por cada bocado que tragaron. Gruñen bajo. No hay sorpresa en sus ojos, solo esa calma extraña de quien carga demasiado peso en el lomo. No forcejean, no escapan: esperan. Es algo irónico, como si cada cerdo supiera que es llegada la hora de volverse chorizo.

"a saudade do que nunca houve, o desejo do que poderia ter sido, a mágoa de não ser outro."Bernardo Soares (Livro do Desassossego)

“Sobreviviente

Todos murieron

antes que yo naciera:

La abuela Antonieta

La abuelita Negrita

El abuelo Cesáreo

La abuela Leontina

El abuelo Ignacio

…

Las tías

Los primos

…

Hoy estoy viva

¡Llena de muertos!”

“El Ángel del Rock” abre la puerta y no la cierra: de la censura al presente, un mapa de ruta

Domingo, 09 Noviembre 2025 18:54Llega el “Buen Fin” a Cuautlancingo en pago del predial 2026

Domingo, 09 Noviembre 2025 18:53Gobierno de Puebla impulsa espacios para la colaboración en tecnología para la seguridad

Domingo, 09 Noviembre 2025 18:26