- Inicio

- Columnistas

- Dreamers (2)

- Independencia

Advertencia

Mostrando artículos por etiqueta: Independencia

Voces ausentes: 1822 y el eco silenciado de negros, mujeres e indios

Márcia Batista Ramos

En 1822, Brasil gritó independencia.

A orillas del Ipiranga, se alzó la voz de un príncipe y nació un país que se llamaría libre. Pero esa libertad, como tantas veces en la historia, tuvo dueño. Las cadenas visibles se aflojaron en los documentos oficiales. Otras, invisibles y más resistentes, siguieron anudadas a la garganta de quienes jamás fueron llamados al banquete de la patria.

La literatura de la nueva nación —esa pluma que debía narrar la ruptura y escribir la memoria— se sentó, desde el principio, en una mesa de pocos cubiertos. Allí se acomodaron los letrados blancos, formados en moldes europeos, herederos del canon portugués. Declararon su misión de forjar un espíritu nacional, pero lo hicieron silenciando a quienes, desde siglos atrás, habitaban y sostenían la tierra.

Los negros, mayoría en muchas provincias, siguieron viviendo en un limbo legal. El tráfico de esclavizados continuó, alimentando ingenios azucareros y cafetales. Sus cantos, sus lenguas, sus cosmogonías no entraban en las imprentas. El Brasil independiente no se detuvo a preguntar qué historias querían contar. Si aparecían, era como figuras exóticas o símbolos de fuerza bruta; nunca como autores de su propio destino. El eco africano no llegó a las páginas oficiales.

Hubo, sin embargo, grietas en esa muralla. Décadas después, la voz ardiente de Antônio de Castro Alves —poeta joven y rebelde— rompió el silencio:

“Auriverde pendón de mi tierra… ¡antes ondee sobre campos manchados de sangre que en manos de esclavos sirva de corona!”

Su poesía abolicionista no solo denunció la esclavitud: dio dignidad poética a quienes habían sido reducidos a cifras de mercado.

Las mujeres, guardianas de la memoria oral, tejedoras de canciones de cuna, cronistas del día a día, tampoco fueron convocadas al nuevo coro literario. La imprenta, masculina por costumbre y por ley, apenas publicaba algún poema aislado. La patria nacía muda de una mitad de su alma. Sin embargo, en cocinas, patios, cartas escondidas, ellas seguían narrando. Su literatura clandestina era el sostén íntimo de la vida cotidiana.

Los pueblos originarios, herederos de un territorio ancestral, fueron convertidos en alegoría. La palabra “Pindorama”, que significa “tierra de las palmeras” en lengua tupi, fue sustituida por vocablos coloniales. La literatura romántica pintó a los indígenas como figuras nobles y condenadas a desaparecer; una estética de despedida, escrita por quienes no compartían su lengua ni su cosmovisión. Mientras tanto, en aldeas y selvas, ellos seguían cantando, hablando en sus idiomas, relatando sus orígenes. El país los escribió como mito y no los escuchó como contemporáneos.

Así, en los primeros años de la independencia, la literatura brasileña fue un espejo parcial: reflejaba a quienes tenían el privilegio de la palabra escrita y el aval social para publicarla. Negros, mujeres e indígenas habitaban la vida real, pero no la vida impresa. La historia se contó desde un balcón alto, demasiado lejos para escuchar el murmullo del suelo.

Pero la nueva patria no estaba muda.

Había voces, muchas voces, hablando en registros que la oficialidad no reconocía:

— Cantos que acompañaban la molienda en los ingenios;

— Oraciones sincréticas que mezclaban santos católicos y orixás africanos;

— Cuentos transmitidos alrededor del fuego, con el jaguar, la luna y el río como personajes;

— Versos improvisados en fiestas populares, desafiando al amo o al vecino con ironía.

Ese Brasil no se veía en los libros, pero existía con una fuerza que, tarde o temprano, rompería la pared del silencio. Como señala Lilia Moritz Schwarcz:

“La independencia proclamada en 1822 no cambió las jerarquías sociales heredadas del período colonial; apenas las vistió con ropajes nuevos.”

Hoy, dos siglos después, el eco del Ipiranga aún se ahoga en las mismas aguas donde se hunden las voces incómodas. La Academia Brasileña de Letras, en pleno siglo XXI, se celebra a sí misma con el ingreso de figuras como Ailton Krenak y Ana Maria Gonçalves. Pero el énfasis mediático recae más en su origen étnico que en la densidad y el mérito literario de sus obras. Es la misma máscara de siempre: inclusión como espectáculo, exclusión como práctica.

No es distinto de cuando Júlia Lopes de Almeida, una de las mentes más brillantes de su tiempo, fue excluida como fundadora de la Academia, para ser reemplazada por un hombre. Aplauden la diversidad, pero la encierran en una vitrina, separada de la tradición canónica, como si su lugar en la lengua dependiera de su color o de su género, y no de la contundencia de su palabra.

La pregunta persiste:

¿Cuántas voces siguen fuera del relato oficial en un país con más de 200 millones de habitantes? La independencia política no garantizó independencia cultural ni literaria. Los estantes aún arrastran el peso de siglos de exclusión.

Y, sin embargo, pienso que cada vez que un autor afrodescendiente publica su libro, cada vez que una poeta indígena recita en su lengua, cada vez que una mujer toma la palabra sin pedir permiso, se reescribe el acta de 1822 con tinta verdadera.

Tal vez la historia de Brasil no sea un único grito en el Ipiranga, sino una polifonía que aún está afinándose.

Y tal vez, la verdadera independencia literaria solo llegue cuando todos los acentos, todos los ritmos, todas las memorias ocupen el mismo espacio en la página.

Un país no se cuenta entero hasta que escribe —y se deja escribir— por todos sus hijos. Todos.

Los visibles y los silenciados, los que siempre estuvieron y los que aún esperan.

1825: dos gritos de libertad y un murmullo de tinta

El año 1825 fue un año bisagra, cuando la política gritaba y la literatura, todavía, hablaba en voz baja. Los mapas se reescribían con sangre y esperanza en América Latina. Mientras en algunas regiones se consolidaban las independencias, en otras se esbozaban los primeros suspiros de soberanía. En ese contexto, Brasil y Bolivia, países hermanos en continente, pero disímiles en proceso, comenzaron a delinear trayectorias opuestas —también en lo literario.

Claudia Sheinbaum encabeza la ceremonia por los 200 años de la República Mexicana

Llamó a honrar los ideales de libertad, justicia e independencia que guiaron a los héroes nacionales y destacó la relevancia de la soberanía

¡Bandera de México!

En 1821 Agustín de Iturbide proclamó la independencia de México y es entonces cuando nace la Bandera de México

La felicidad desde la lucha social: a 212 años de nuestra independencia

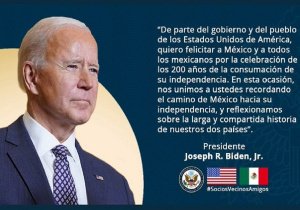

Biden felicita a México por Día de la Independencia

Reporta SSP saldo blanco durante celebraciones del Grito de Independencia

Independencia de México, ¿celebrar o conmemorar?

Parece que el pueblo mexicano tiene esa necesidad interna y extraña del grito desaforado por la desgracia o la tristeza

México, identidad y orgullo

Tiempos difíciles vivimos, sin lugar a dudas, no sólo por la situación global de una pandemia, sino porque muchos estados atraviesan crisis que han puesto en entredicho a la sociedad como la conocemos actualmente.

En 2021, Puebla festejará los 200 años del “Chile en Nogada”: MBH

Se realizará en el marco de la conmemoración de los 500 y 200 años de la caída de Tenochtitlan y consumación de la Independencia

Fortalece San Andrés Cholula prevención de riesgos con nuevo centro de monitoreo

Viernes, 22 Agosto 2025 22:35Explosión de polvorín en Santo Tomás Hueyotlipan deja cuatro muertos y varios heridos

Viernes, 22 Agosto 2025 20:46Claudia Sheinbaum autoriza el tren de pasajeros CDMX-Puebla-Veracruz: obra iniciará en 2026

Viernes, 22 Agosto 2025 18:13