Un argumento en pro de enseñar filosofía a los jóvenes sostiene que revisar la historia del pensamiento humano (y sus filósofos) contribuye a formar ciudadanos críticos, con la capacidad de elegir en qué y cómo pensar de manera consciente, libre, responsable y respetuosa, lo que suena muy bien en papel, pero que al contrastarlo con la realidad (por muchos conocida) sobre lo que ocurre en las secundarias de nuestro país, resulta dudoso que una asignatura de filosofía sirva para lograr ese objetivo: saber de filosofía y filosofar no son lo mismo.

Este panorama se torna aún más complejo, si se consideran dos aspectos que González (2022) refiere a propósito de la enseñanza de esta asignatura: por un lado, el uso instrumental de la filosofía como herramienta para reforzar ideologías particulares sin fomentar una verdadera autonomía intelectual o capacidad de autocrítica, por ejemplo, un filósofo partidario de cierta postura sería proclive, la mayoría de las veces, a invitar a sus alumnos a seguir esa misma postura a expensas de otras perspectivas; y por otro lado, el vínculo que la historia ha atestiguado entre la filosofía occidental y el autoritarismo, ocurriendo en diversos momentos que políticas de izquierda y derecha se han apropiado de la filosofía a través de autores como Platón, Nietzsche, Heidegger o Sartre, a fin de justificar sus posturas sin pasar sus propios postulados por el tamiz del cuestionamiento.

Sesgos de esta índole no son privativos de la enseñanza de la filosofía. La historia, por ejemplo, tampoco tiene el camino fácil, ya sea porque hay un trasfondo político que influye para relatar lo acontecido considerando un punto de vista únicamente o porque se alberga la creencia de que el discurrir de los acontecimientos tiene un sentido per se (o, peor aún, que siempre implicará alguna clase de progreso). Al respecto, Gerard (1996, p. 11) nos señala que: "Los historiadores, incluso los más legitimados, sólo perciben una pequeña parte de lo que fue, porque están apresados entre la opaca realidad y la exigencia profesional de afirmar la transparencia de lo que es opaco"; así pues, un docente de historia o de filosofía enseñan a partir de lo que saben (y de lo que ignoran), de lo que señala el programa académico, de los tiempos institucionales que tienen asignados, de sus convicciones, de lo que en ese momento parece correcto enseñar, pero también de lo que los alumnos son capaces de aprender.

A todo esto, González (2022) se pregunta: “¿Acaso la filosofía no sirve para saber criticar el mundo y escoger nuestras ideas y forma de vida, encontrarle un sentido a la existencia y la convivencia en sociedad?”, y se responde: sí, pero… ¡No a los 14 o 15 años!, porque la comprensión filosófica requiere experiencias vitales profundas —como el enfrentamiento con la muerte, dilemas morales, frustraciones afectivas y comprensión política— que los adolescentes aún no han vivido: la filosofía, expresa el autor citado, es una disciplina intrínsecamente adulta, aseveración que adquiere mayor peso al considerar otros aspectos que problematizan su estudio, entre los que se pueden citar: en primer lugar, la distancia temporal, que dificulta entender las ideas de quienes vivieron hace cientos o miles de años en contextos socioculturales y según convenciones sociales muy diferentes a las nuestras; en segundo lugar, una retórica que apunta a la exclusión de quienes no dominan las galimatías científicas y filosóficas o la densidad metafórica que muchos intelectuales han usado, o incluso, inventado con tal de restringir un conocimiento que, a su parecer, los legos no comprenderían de cualquier manera (Serna, 2015); y en tercer lugar, con implicaciones no solo para ésta sino también para otras materias que exigen el uso de las funciones ejecutivas del cerebro humano, durante la infancia y la adolescencia, el cerebro madura de atrás hacia adelante, siendo los lóbulos frontales los últimos en conectarse y desarrollarse por completo, en otras palabras, el cerebro de los adolescentes todavía no está del todo listo para profundizar en cuestiones filosóficas: aunque “(…) los adolescentes físicamente parecen adultos, neurológicamente aún están en desarrollo” (Jensen, 2019).

Hasta aquí hemos revisado como González (2022) planteó la cuestión de si enseñar filosofía era benéfico para jóvenes de 14 o 15 años, interrogante que, sin mayor dilación, compartimos que lo llevó a concluir que la postergación de esta asignatura sería más conveniente si se impartiera posteriormente, es decir, en una etapa de mayor madurez, con lo que reivindica también la necesidad de fomentar el placer por la comprensión cada vez que se logra un conocimiento, fruto del esfuerzo que supone conquistar cierto grado de complejidad inherente al saber de un objeto determinado.

Apartándonos del articulista de El Confidencial, pero asumiendo que sus ideas podrían servirnos como trampolín para zambullirnos en una piscina colmada de ideas en torno a la cuestión educativa habría que considerar, por ahora de manera selectiva (para ceñirnos a ciertos límites de espacio), que si el propósito es concebir e implementar un sistema cuya insignia sea promover una educación más congruente con las etapas de desarrollo de los estudiantes, y por ende más integral, además de conducente a resolver problemas globales, dicho cambio no será posible si la concepción e implementación referidas no son atendidas desde la perspectiva de la celeridad con que ocurren los acontecimientos actualmente en los marcos de la globalización (y el globalismo); dicha celeridad, vertiginosa, estroboscópica, incesante y voraz, en diversos grados, afecta la capacidad de atender y retener los estímulos que podrían ser útiles para el aprendizaje de parte de adolescentes, jóvenes y algunos adultos, lo que en algún sentido dificulta en la actualidad, que seamos conscientes de gran parte de la esencia de nuestra existencia y de las cosas. No en balde habría que recordar, de acuerdo a Laje (2023, p. 160), la esencia del término educar: "«Educar», que proviene del latín, significa literalmente «conducir fuera de uno mismo» («ex»: fuera de; «ducere»: guiar, conducir)”; por tanto, si la educación representa una puerta a lo que se encuentra más allá de uno mismo, el autor citado refiere que, entonces “(…) hace falta otro que facilite dicha conducción", ¿quién?, justamente, el docente y el sistema educativo.

Hasta nuestros días, al menos en muchos escenarios de nuestra realidad nacional, la formación integral sigue siendo un desafío educativo importante, porque implica un llamado para que la transversalidad sea partícipe del currículum que la institución educativa oferta como opción formativa, pero principalmente porque educar, reconceptualizando su significado en los términos referidos aquí, implica transferir conocimientos, sí, pero también que los estudiantes adquieran actitudes y valores que les permita reconocerse como personas éticas: lo que por involucrar responsabilidades de formación debería corresponder, en primera instancia, a la familia desarrollar, lo que deja a la escuela indefensa en cuanto al poder y reconocimiento social que debería tener y no tiene (Asociación Editorial Bruño, 2014), además de promover el desarrollo de habilidades físicas, afectivas y emocionales (lo que se denomina, comúnmente, como competencias) cuya utilidad posterior se devela en el ámbito laboral, elementos que, en su conjunto, permiten formar seres integrales (Paredes, Casanova y Naranjo, 2018).

Por lo anterior, resulta fundamental instituir en las escuelas y universidades un modo de pensamiento que permita distinguir y unir los presupuestos de los diferentes saberes y las posibilidades de comunicación entre ellos, lo que podría favorecer, en los procesos formativos, la aptitud natural del individuo que conduzca a su contextualización e integración, generando recursos que le permitan encarar el contexto actual. Un primer paso, para avanzar en este sentido, apuntaría al personal docente, quienes deberían contar con una formación transdisciplinar, axiológica y compleja, además de una moral óptima, sin dejar de lado que dicha formación estuviera correlacionada con la mirada institucional que la enmarca.

El modo de pensamiento referido en el párrafo precedente alude a lo que Edgar Morin, denominó pensamiento complejo, con el cual, el filósofo y sociólogo francés inauguró una ruta que invita a ir más allá de las ciencias (transdisciplinariedad), estudiando los fenómenos desde distintas posturas (interdisciplinariedad), con la intención de dar cuenta de las articulaciones entre diversos dominios disciplinarios (integración de las ciencias). Al respecto, el mismo Morin (2000) comenta:

Nunca pude, a lo largo de toda mi vida, resignarme al saber parcelarizado, nunca pude aislar un objeto de estudio de su contexto, de sus antecedentes, de su devenir. He aspirado siempre a un pensamiento multidimensional. Nunca he podido eliminar la contradicción interior. Siempre he sentido que las verdades profundas, antagonistas las unas con las otras, eran para mí complementarias, sin dejar de ser antagonistas. Nunca he querido reducir a la fuerza la incertidumbre y la ambigüedad. (p. 23)

En esta tesitura, el fundador del pensamiento complejo considera que el ser humano podría compararse con el universo, básicamente, porque constituye una mezcla de caos y orden, por lo que, para lograr su entendimiento, resulta necesario apelar a diversas instancias a la vez, tales como: la multidimensionalidad, la lógica generativa y la dialéctica, recordando que la contraposición con el pensamiento simplificador propio del paradigma de la ciencia clásica (Luengo, 2017), hace posible unir y/o armonizar aspectos que hasta hace poco parecían irreconciliables, entre ellos, la unión entre lo biológico y lo social o la inseparabilidad del sujeto y el objeto de conocimiento.

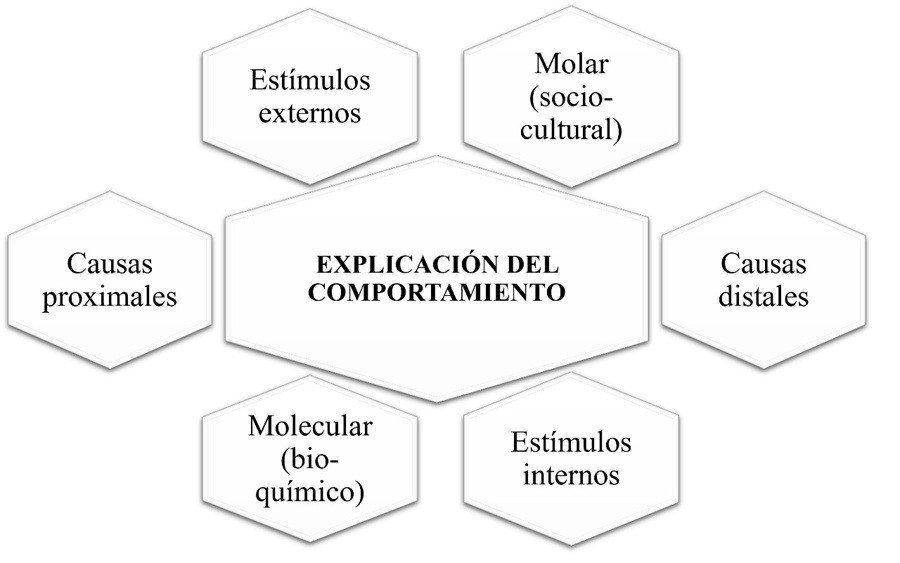

Solo por citar un ejemplo: se puede apostar por una psicología compleja que no solo busque síntomas o patologías, sino que también analice todo lo que influye en el comportamiento de una persona: estímulos internos & estímulos externos, explicación molar & explicación molecular, causas proximales & causas distales, además del momento histórico, discursos de poder y de deseo, percepciones, sentimientos, entre otros elementos más (Pereira, 2010).

Concluyamos:

Convendría reevaluar que la filosofía, como la lectura de obras clásicas de la literatura, se enseñara como una práctica reflexiva cuando existan mejores condiciones de madurez y contexto en los estudiantes, por ejemplo: no a nivel secundaria, sino a nivel medio superior, o quizá, a nivel superior. Obviamente, la edad no es el único factor, debiéndose considerar también: el enfoque didáctico, la formación docente y el entorno institucional. Un retractor imaginario diría que postergar la filosofía adquiere sentido solo si se busca profundidad, pero... si no fuera con ese fin, ¿qué otro motivo podría haber para enseñar esta disciplina?, ¿para adquirir superficialidad o como percusor insignia para la simplificación? Siempre cabe la posibilidad, dirían algunos con entendible preocupación, que si no se enseña ese tipo de asignaturas durante esa etapa de la vida (adolescencia), se podría perder la oportunidad de sembrar inquietudes tempranas que apunten, justamente, a esa profundidad aludida, pero tengamos en cuenta que los lóbulos frontales, áreas cerebrales responsables de funciones ejecutivas como el juicio y la toma de decisiones, son los últimos en desarrollarse, lo que, además de propiciar comportamientos arriesgados en los adolescentes (Jensen, 2019), dificulta que tales inquietudes echen raíces, con todas esas consideraciones empero, la moneda queda en el aire, a la espera de la formulación de una mejor respuesta.

En cualquier caso, considero que la crítica al uso ideológico de la filosofía, incentivada por el artículo de González (2022), ha sido fructífera porque invita a revisar la importancia sobre cómo se enseña (y no solo de cuándo se realiza dicha enseñanza), lo que prioriza la cuestión abordada si se asume que la educación como “conducción fuera de uno mismo” (Laje, 2023) implica un sistema que no solo tenga la encomienda de transferir contenidos (lo que en la era de la IA no tiene ningún sentido), sino que también habilite experiencias de transformación en múltiples niveles, lo que en tiempos de sobreestimulación y fragmentación, evidencia que enseñar a pensar puede ser más urgente que nunca, lo que compromete que el mismo sistema educativo revierta o ejecute con mayor efectividad sus estrategias bajo la óptica de la educación integral, que exige una transformación profunda del currículo, del rol docente y del paradigma epistemológico que lo sustenta. Una alternativa importante a considerar es el pensamiento complejo, propuesto por Edgar Morin, que implica enseñar a pensar desde la contradicción, la ambigüedad y la diversidad de perspectivas, herramientas que permitirán a la humanidad resistir la simplificación y recuperar el sentido de educar.

Referencias

Asociación Editorial Bruño (27 de mayo, 2014). B-Conferencia - Ética Profesional (Adela Cortina) [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=2eYtiv5lijo

Gérard, V. (1996). La historia de la humanidad contada por un gato. Alfaguara.

González Férriz, R. (2022). Enseñar filosofía a los adolescentes no tiene ninguna lógica. En El Confidencial. https://www.elconfidencial.com/cultura/2022-04-05/filosofia-alumnos-educacion_3403096/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb&fbclid=IwAR33YJ_9-fbjbnHt8og1tXvbGj_wwp0cdT0v6zT4QCx1G5mE_NG20a6KUkE

Jensen, A. E. (2019). El cerebro adolescente. RBA.

Laje, A. (2023). Generación idiota. HarperCollins México.

Luengo, González. E. (2017). El conocimiento de lo social. II El método-Estrategia. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

Morin. E. (2000). Introducción al pensamiento complejo. Gedisa.

Paredes I., Casanova, I. & Naranjo, M. [Eds.] (2018). Formación integral, enfoque por competencias y transversalidad curricular en la educación superior. Ecuador - Ibarra.

Pereira Chaves, J. M. (2010). Consideraciones básicas del pensamiento complejo de Edgar Morin, en la educación. Revista Electrónica Educare, XIV(1), 67-75. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1941/194114419007

Serna, E. (2015). Genealogía de la soberbia intelectual. Debolsillo.